2025.10.31

【WEBマーケター必見!】トップページのスライダーは何%見られている!?ユーザー行動と事例で解説

はじめに

記事の目的と想定する読者層

本記事は、Webサイトのトップページに設置されるスライダー(カルーセル)の実際の効果について、データに基づいた深い洞察を求めるWebマーケターやWebサイト運営者を主な読者層として想定しています。特に、スライダーがユーザーにどの程度見られているのかという実測値やクリック率、ヒートマップなどの具体的なデータに関心を持つ方々を対象に、UI/UXやマーケティング的な意義、成功・失敗事例を交えながら、その活用戦略を解説します。

トップページスライダー(カルーセル)とは

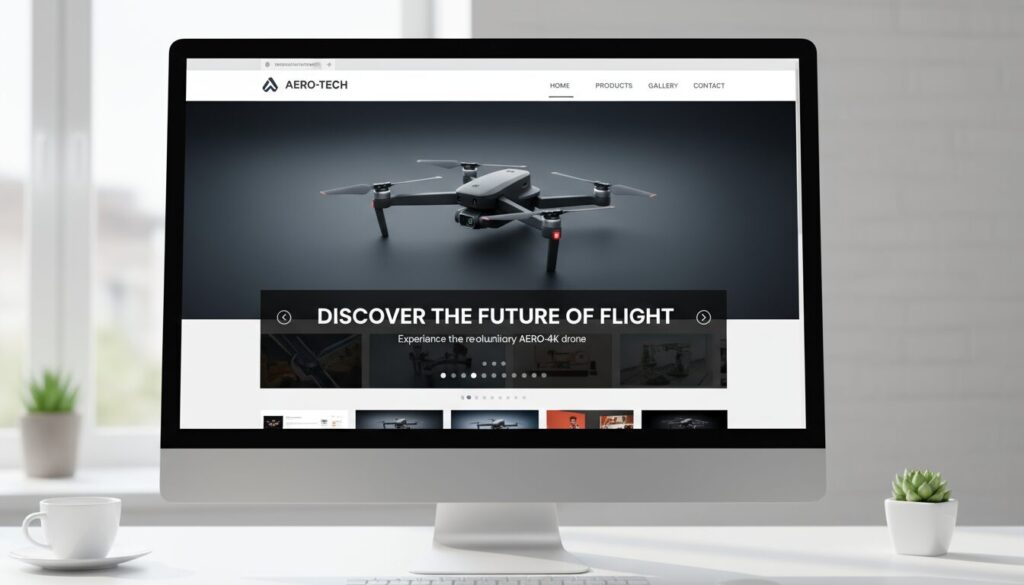

トップページスライダー、またはカルーセルとは、Webサイトのメインビジュアルなどで、複数の画像やコンテンツが一定の間隔で自動的、あるいは手動で切り替わる表示機能です。省スペースで多くの情報を効果的に伝えることができるため、多くのWebサイトで採用されてきました。

なぜ今「スライダーの効果検証」が必要なのか?

一時期、Webデザインのトレンドとして大流行したスライダーですが、近年ではその効果について賛否両論が分かれています。特にUI/UXの観点から「本当にユーザーに見られているのか」「サイトのパフォーマンスに悪影響はないのか」といった疑問が指摘されるようになり、データに基づいた効果検証の必要性が高まっています。本記事では、この疑問に答えるべく、具体的なデータと事例を用いてスライダーの真の効果を探ります。

スライダーの基礎知識

スライダー/カルーセルの定義と種類

スライダーとカルーセルは、どちらも複数のコンテンツをスライド形式で切り替えて表示するWebデザインの手法を指す用語で、厳密な定義の使い分けはされていませんが、一般的には同義として使われます。画像が横に流れる「スライダー形式」や、画像がフェードイン・アウトする「フェードイン形式」などがあり、自動で切り替わるものと、ユーザーが手動で操作するものがあります。

代表的な設置理由と活用シーン

スライダーがWebサイトに導入される主な理由は以下の通りです。

小スペースでの多情報発信、ユーザーの注目度向上、ブランド訴求・世界観の表現

限られたスペースで複数の重要な情報、サイト全体の印象を強化、ブランドイメージや企業の世界観を効果的に伝えることができます。

これらのメリットから、企業のコーポレートサイト、ECサイトの商品紹介、メディアサイトの注目記事、ポートフォリオサイトでの作品展示など、幅広いシーンで活用されています。

Web業界での利用トレンド

スライダーは一時的な流行を経て、現在ではその効果とデメリットがより深く議論されるようになっています。UX/UIの重要性が高まるにつれて、無闇に多用するのではなく、サイトの目的やユーザー行動を考慮した上で、戦略的に導入するかどうかが問われる傾向にあります。特に、ページの表示速度やSEOへの影響、モバイル対応などが重視される現代において、スライダーの最適な活用方法が模索されています。

実測データで見るスライダーのユーザー行動

ヒートマップ・視線計測・クリック率などの実例

スライダーのユーザー行動に関する調査では、一般的に以下の傾向が見られます。

- クリック率の偏り:ノートルダム大学やニールセングループの研究によると、スライダー全体のクリック率はサイト訪問者のわずか1.07%程度であり、そのうちの約89.1%が1枚目のスライドに集中しているというデータがあります。これは、2枚目以降のスライドがユーザーにほとんど見られないか、クリックされない可能性を示唆しています。

- 広告として認識されやすい:動的に切り替わるスライダーは、ユーザーに広告と認識されやすく、スキップされる傾向があります。

- 情報過多による見逃し:情報が次々と切り替わることで、ユーザーが特定の情報に集中できず、重要なコンテンツを見逃してしまうことがあります。

これらのデータは、スライダーが必ずしもすべての情報を効果的に伝えられるツールではないことを示しています。

1枚目と2枚目以降の遷移率・クリック率比較

前述のデータからもわかるように、スライダーのクリック率は1枚目に極端に集中し、2枚目以降は劇的に低下します。これは、ユーザーがスライダーのすべてのコンテンツを見るために待機したり、手動で操作したりする手間を避ける傾向があるためと考えられます。特に伝えたい情報がある場合は、1枚目に配置することが極めて重要であり、2枚目以降に重要なコンテンツを配置しても、ほとんど見られないリスクを考慮する必要があります。

PCとスマホでの閲覧傾向の違い

PCとスマートフォンでは、スライダーの閲覧傾向に違いが見られます。

PC:マウス操作で矢印をクリックしてスライドを切り替える場合、手間がかかると感じるユーザーが多い可能性があります。クリック率の低さの一因とも考えられます。

スマートフォン:スワイプ操作が直感的に行えるため、比較的スムーズにスライドを切り替えられる傾向があります。

Contentsquare社の調査によると、モバイルサイトではカルーセルが高い効果を発揮し、快適にスワイプできるパネル数は4つまでが最適とされています。ただし、4つ以上になると注目度とクリック率が急激に低下するとしています。

デバイスの特性を理解し、それぞれに最適化されたデザインと操作性を提供することが重要です。

スライダーが与えるサイトのパフォーマンス・SEOへの影響

ページ表示速度への影響

スライダーは複数の高解像度画像を読み込むことが多く、複雑なJavaScriptアニメーションを伴うため、表示速度を低下させる大きな要因となります。表示速度が遅いと、ユーザーの離脱率が高まるだけでなく、SEOにも悪影響を及ぼす可能性があります。Pingdom社の調査によると、2秒以内に表示されるページの直帰率は約9%ですが、5秒かかるページでは38%まで高まるという結果も出ています。

検索順位・SEO観点での評価

Webサイトの表示速度は、Core Web VitalsというGoogleの新しい評価指標にも含まれており、検索順位に影響を与えます。スライダーによって表示速度が遅くなると、SEO評価が低下する可能性があります。特に、JavaScriptで表示されるコンテンツは検索エンジンのクローラーが正確にインデックスできない可能性も指摘されており、SEOの観点からは慎重な検討が必要です。画像の最適化や遅延読み込みの導入、CSSアニメーションの活用など、パフォーマンスを意識した実装が求められます。

ブランド訴求、CVR(コンバージョン率)への影響

スライダーは、適切に活用すればブランドイメージの訴求や世界観の構築に貢献します。視覚的なインパクトを与え、ユーザーのエンゲージメントを高めることで、間接的にCVR向上に繋がる可能性もあります。しかし、クリック率が低いスライダーに重要な情報やCTA(Call To Action)を配置すると、コンバージョン機会の損失に繋がるリスクも伴います。ブランド訴求とCVRのバランスを考慮し、最も重要なCTAはスライダー以外の場所に固定で表示するなどの工夫が必要です。

スライダーのメリットとデメリットを整理する

省スペース・多情報発信の利点

スライダーの最大のメリットは、限られたWebサイトのスペースで複数の情報を効率的に発信できる点です。特にトップページのファーストビューに、キャンペーン情報、新商品、サービスの特徴など、複数の重要なコンテンツをまとめて表示できるため、デザインの統一感を保ちながら情報量を増やすことが可能です。これにより、ユーザーはスクロールせずに様々な情報に触れることができ、サイトへの興味を惹きつけやすくなります。

見逃し、おざなり、クリック率低下のおそれ

一方で、スライダーにはいくつかのデメリットも存在します。

- 情報見逃しのリスク:自動で切り替わるスライダーでは、ユーザーが内容を読み終える前に次のスライドに移ってしまい、重要な情報を見逃す可能性があります。

- 広告として認識される可能性:動きのあるコンテンツは広告と認識されやすく、ユーザーを「おざなり」にしてしまう、あるいは意図的にスキップする傾向があります。

- クリック率の低下:特に2枚目以降のスライドはクリック率が著しく低いというデータが多く、重要なコンテンツをスライダーに格納した場合、その情報がユーザーに届かないリスクがあります。

- 優先順位の不明確化:複数のコンテンツが並列に表示されるため、サイト運営者が最も伝えたい情報がユーザーに明確に伝わらない可能性があります。

リスクを最小限にするための工夫

これらのデメリットを最小限に抑えるためには、以下のような工夫が有効です。

- 重要な情報は1枚目に集中:最も伝えたい情報は必ず1枚目のスライドに配置するか、スライダー以外の固定された場所に表示します。

- 枚数を絞る:スライドの枚数は3〜5枚程度に絞り、ユーザーが飽きずに閲覧できる範囲に抑えます。

- ユーザーによる操作性:自動再生と手動操作の両方を可能にし、ユーザーが自分のペースでスライドを切り替えられるようにします。

- わかりやすいナビゲーション:「戻る」「進む」の矢印ボタンや、現在のスライド位置を示すインジケーター(ドットなど)をわかりやすく配置します。

- 表示速度の最適化:画像のファイルサイズを圧縮し、WebPなどの次世代フォーマットを使用したり、遅延読み込み(lazy loading)を導入したりして、ページの表示速度を改善します。

スライダーの効果を最大化する運用ポイント

UI/UX観点で見直すべき点

スライダーの効果を最大化するためには、UI/UXの観点からの見直しが不可欠です。

- ユーザーがコントロールできる設計:自動再生に頼りすぎず、ユーザーが一時停止、再生、次へ、前へといった操作を自由に行えるようにします。特にモバイルではスワイプ操作に対応させることが重要です。

- 視認性の高いデザイン:テキストと背景のコントラストを明確にし、文字が読みやすいフォントサイズや色を選定します。画像の自動切り替え速度は、テキスト量を考慮してユーザーが十分に読み込める長さに設定します。

- 次の情報への示唆:次のスライドがあることを示唆するデザイン(例:次のスライドの一部を見せる、インジケーターを設置する)にすることで、ユーザーの興味を引きつけます。

- 一貫した情報:一つのスライダー内でコンセプトの異なる情報を混ぜず、統一感のある内容を配置することで、ユーザーの混乱を防ぎます。

スライダーを入れるべきor外すべき場面の判断基準

スライダーを導入すべきか否かの判断は、サイトの目的とコンテンツの性質によって異なります。

導入を検討すべき場面

- 視覚的な訴求が重要:ポートフォリオ、フォトギャラリー、ブランドイメージの訴求など、画像を複数見せることで価値が伝わる場合。

- 省スペースで多くの情報を提示したい:ECサイトの商品オプション、口コミ、キャンペーンバナーなど、複数の情報をコンパクトに提示したい場合。

- ストーリー性のあるコンテンツ:手順紹介や物語性のあるコンテンツで、順序立てて見せたい場合。

導入を避けるべき、または代替案を検討すべき場面

- 特定情報の確実な伝達:企業理念、最も重要なサービス内容など、ユーザーに確実に伝えたい情報がある場合。

- SEOや表示速度が最優先:ページの表示速度が遅延することでSEOに悪影響が出ることを避けたい場合。

- 多数のCTA:複数のCTAをスライダー内に配置することでクリック率が分散し、効果が低下する可能性がある場合。

成功事例・失敗事例(コーポレート、EC、メディア各業界から)

- ECサイトの成功事例:アンティーク時計販売のネットショップでは、トップページのスライダーを売れ筋商品のみの静止画に変更し、サポート情報は商品詳細ページに配置した結果、売上が160%向上しました。ユーザーの閲覧順と優先順位を意識した修正が功を奏した例です。 『GREEN SPOON』のECサイトでは、商品ラインナップをスライダーで表示し、ホバーでPR動画が再生されるユニークな仕組みで、省スペースでの多情報提供とユーザーの興味関心を両立しています。

- メディアサイトの成功事例:『Wellulu』のようなWebメディアでは、特に注目したい記事をカルーセルで効果的にアピールし、ファーストビューでサイト内の回遊率を高めています。

- コーポレートサイトの成功事例:『株式会社oh庭ya』のホームページでは、スライダー内の画像を一覧で見せることで、プレゼンテーション資料のように複数の情報を効率的に確認できる工夫を凝らしています。

- 失敗事例:Apple社が一時期トップページで自動送りカルーセルを採用していたものの、2枚目以降のクリック率が1%以下と低かったため、すぐに廃止したという経緯があります。これは、スライダーの有効性を過信し、ユーザー行動のデータを軽視した結果と言えるでしょう。

これからのスライダー活用戦略・チェックリスト

KPI設計と定点観測のすすめ

スライダーを導入する際は、その効果を定量的に評価するためのKPI(重要業績評価指標)を明確に設定し、継続的に定点観測することが重要です。

KPIの例

- スライダー内の各スライドのクリック率(特に2枚目以降のクリック率)

- スライダーの表示時間あたりの滞在時間

- スライダーを通過した後のコンバージョン率

- ページ表示速度(Core Web Vitals)

- モバイルとPCでのクリック率やエンゲージメント率の比較

定点観測

- Google Analyticsなどのアクセス解析ツールやヒートマップツールを活用し、設定したKPIを定期的にモニタリングします。ユーザー行動分析ツール(Amplitude, Contentsquareなど)を活用することで、ユーザーがスライダーをどのように操作しているか、どのコンテンツに注目しているかなどを詳細に分析できます。

A/Bテスト・改善アクション例

KPIに基づいた効果検証を行い、必要に応じてA/Bテストを実施して改善を繰り返します。

A/Bテストの例

- スライダーの有無によるCVRや直帰率の比較

- 自動再生の有無や切り替え速度の違いによるエンゲージメントの変化

- スライドの順番やコンテンツ内容の変更によるクリック率の変化

- ナビゲーションのデザインや配置の変更による操作性の改善

改善アクションの例

- 2枚目以降のクリック率が低い場合:1枚目に最も重要な情報を集約する、スライドの枚数を減らす、スライダーを静止画に変更

- 表示速度が遅い場合:画像の最適化、遅延読み込みの導入、軽量なスライダーライブラリへの切り替え(例:Splide)

- ユーザーが操作しにくい場合:ナビゲーションの視認性向上、スワイプ操作の導入、一時停止ボタンの設置

実装・運用のToDoとまとめ

スライダーの導入・運用におけるToDoとまとめは以下の通りです。

導入前

- スライダーを導入する目的と伝えたい情報を明確にする。

- サイトの目的やターゲットユーザーにスライダーが本当に最適か検討する。

- どのようなKPI(重要業績評価指標)で効果を測定するか設計する。

実装時

- 軽量でレスポンシブ対応のスライダーライブラリを選定(例:Swiper, Splide)

- 画像は最適化し、WebPなどの次世代フォーマットを活用、遅延読み込みを導入

- 1枚目の画像に優先的に読み込みをさせる

loading="eager"、2枚目以降にloading="lazy"を指定 srcset属性やpicture要素を用いて、PCとスマホで画像を適切に切り替え- スライダーの領域をCSSで予め確保し、CLS(Cumulative Layout Shift)の発生を抑制

- ユーザーが操作しやすいナビゲーションとインジケーターを設置

- 自動再生させる場合は、一時停止機能や適切な表示時間を設定

運用後

- 設定したKPI(重要業績評価指標)を定期的に定点観測し、スライダーの効果を評価

- A/Bテストを実施し、改善策の有効性を検証

- ユーザー行動データ(ヒートマップ、クリック率など)から課題を発見し、継続的に改善

まとめ

本記事のポイント整理

本記事では、トップページのスライダー(カルーセル)がユーザーにどの程度見られているか、その実測データやUI/UX、SEOへの影響、そして効果的な活用方法について解説しました。主なポイントは以下の通りです。

- スライダーは小スペースで多情報発信が可能というメリットがある一方で、2枚目以降が見られない、クリック率が低い、表示速度の低下、SEOへの悪影響といったデメリットがある

- ユーザー行動データからは、クリック率が1枚目に集中し、2枚目以降は極めて低い傾向にある

- PCとスマホでは閲覧傾向が異なり、特にモバイルではスワイプ操作のしやすさが重要

- 表示速度やCore Web Vitalsへの影響を考慮し、画像の最適化や遅延読み込み、軽量なライブラリの選定が不可欠

- スライダーの効果を最大化するには、UI/UX観点での改善(操作性、視認性、情報の統一性)が重要

- サイトの目的やコンテンツの性質に応じて、スライダーの導入判断を慎重に行う必要がある

明日から実践できる見直しポイント

Webマーケターの皆さんが明日から実践できるスライダーの見直しポイントは以下の通りです。

- スライダーの効果測定を開始:Google Analyticsやヒートマップツールで、現在のスライダーのクリック率や表示時間、各スライドのエンゲージメント率を確認。

- 最も重要な情報を1枚目に配置、スライド枚数を再検討、表示速度の改善、モバイルでの操作性を確認

いいねありがとうございます!